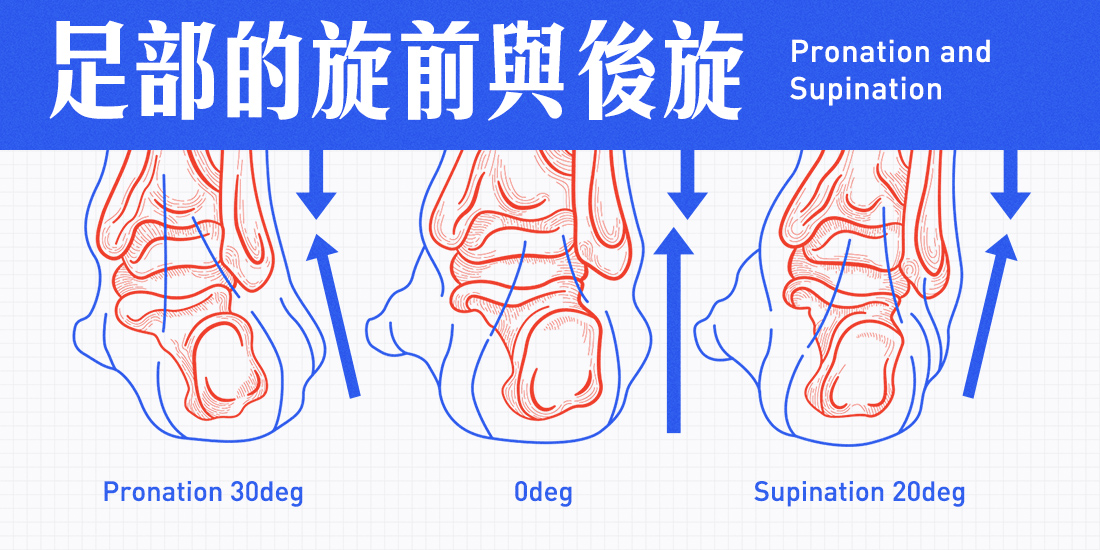

足部的旋前與旋後

【足部的旋前(PRONATION)與旋後(SUPINATION)】

--

足部是一個非常有趣而且複雜的關節,因為人是唯一的雙足步行生物,我們的踝關節同時需要高度的穩定度以及活動度,這聽起來似乎非常衝突,也導致了評估的過程相對的複雜,需要考慮下肢整體的生物力學,而不能單單只看這一個區塊。

--

但現在讓我們先專注在這一局部區域,在理解上面就會相對容易一些,足部比較完整的評估方式需要明確區分前足(Forefoot)與後足(Rearfoot)區域。

--

真正的旋前(Pronation)與旋後(Supination)是以後足跟骨(Calcaneous)為基準:

旋前動作包含:

背曲(Dorsiflexion)/外翻(Eversion)/外展(Abduction)/內轉(Internal rotation)

旋後動作包含:

蹠屈(Plantarflexion)/內翻(Inversion)/內收(Adduction)/外轉(External rotation)

--

而有些更專門介紹步態的書籍,

會進一步區分出Type I與Type II兩種型態,主要的差異來自於足踝呈現背曲或是蹠屈:第一型旋前(Type I Pronation)是DF/Ever/Abd/IR,第二型旋前(Type II Pronation)是PF/Ever/Abd/ER,不同的型態分別會出現在步態的不同時期中。

--

在前足也會有旋前與旋後的動作產生,如果由於代償而產生動作則被稱為旋前/旋後扭轉(Pronation/Supination Twist),當後足的旋前不足時, 可能會過度前足旋前來代償。當後足的旋後不足時, 可能會過度前足旋後來代償。因此在評估扁平足/高足弓/足部問題時,不該只有結構性或功能性兩種情況,還需要考慮是否有前後足代償性的問題。

--

拇指外翻可能並不是過度旋前造成,而是後足旋前不足產生的前足代償性結果;高足弓的人, 可能並不是過度旋後造成的,而是後足旋後不足產的的前足代償性結果。如果沒有將其好好區分評估,治療介入可能會適得其反,尤其是在鞋墊的給予上要更加注意,如果有任何足部相關的問題,請尋求專業人員協助評估。